子持ち様とは?日常で気をつけるべきポイント3選

「子持ち様」という言葉を耳にしたとき、私は自分の日常を振り返るきっかけを得ました。子育てをしている中で、周囲の人々との関係や、自分の行動が他人にどう映っているかを考えることは少なくありません。例えば、子どもを連れて公共の場に出かけた際、他の利用者に迷惑をかけてしまった経験があります。そのとき、周囲から冷たい目線を感じたことで、「親としてどのように振る舞うべきか」を真剣に考えるようになりました。

本記事では、子持ち様という言葉の背景を解説し、私自身の経験をもとに、日常生活で心がけたい3つのポイントをご紹介します。例えば、感謝の気持ちを忘れずに伝えることや、公共の場での配慮を意識することが挙げられます。これらを意識することで、親としての行動が見直され、周囲との関係がより良いものになると感じました。子どもを持つ親としても、周囲の人々としても、互いを理解し合い、気持ちよく過ごせる環境を作るための参考にしていただければと思います。

本記事では、子持ち様という言葉の背景を解説し、私自身の経験をもとに、日常生活で心がけたい3つのポイントをご紹介します。例えば、感謝の気持ちを忘れずに伝えることや、公共の場での配慮を意識することが挙げられます。これらを意識することで、親としての行動が見直され、周囲との関係がより良いものになると感じました。子どもを持つ親としても、周囲の人々としても、互いを理解し合い、気持ちよく過ごせる環境を作るための参考にしていただければと思います。

子持ち様とは?特徴と背景を解説

image by PIXTA / 90641232

子持ち様という言葉はネットやSNSで見かける用語で、批判的な文脈で使用されることが多い表現です。具体的には子どもを持つ親が周囲への配慮を欠いた行動を取った場合に使われることも。例えば、電車や飲食店で子どもが騒いでいても親が注意しない場面が挙げられます。この背景には、育児の大変さを理解しきれない人々との意識のズレが存在。一方で親側も公共の場でのマナーを意識することで、周囲とのトラブルを減らす努力が求められます。お互いが状況を理解し合う姿勢を持つことが、良好な関係を築く鍵となるでしょう。

その1 子持ち様という言葉の意味

「子持ち様」という言葉は、子どもを持つ親が周囲の状況を無視し、自分たちの都合を優先するような行動や態度を指すことが多いです。親が子どもの世話を最優先に考えるのは当然ですが、その結果として他者への配慮が欠ける場合、この表現が使われることがあります。特に、公共の場での振る舞いが目立つと、周囲からネガティブな評価を受けることが少なくありません。この言葉は、親としての行動が注目されやすい社会状況の中で生まれたものといえるでしょう。親としての役割を果たしつつ、他者への配慮を意識することが重要です。

その2 子持ち様とされる背景

この言葉が生まれた背景には、子どもを持つ親と持たない人々の間で、価値観や優先事項の違いがあることが挙げられます。例えば、子どもを理由にした配慮の要求が過剰だと感じられる場面や、親の行動が周囲に負担をかけていると認識される場合なのかもしれない。また、親が無意識のうちに子ども中心の行動を取っていることで、他者との間に摩擦が生じることもあります。このような状況を避けるには、双方の視点を理解し合い互いに歩み寄る姿勢が求められるのですよ。

その3 子持ち様が注目される場面

「子持ち様」とされる行動が注目されやすいのは、公共の場や多くの人が集まるイベントなどです。具体例として、飲食店で子どもが騒いでいる際に親が対応しない、交通機関で周囲の配慮が不足していると感じられる行動などが挙げられます。これらの場面では、親が責任を持った行動を取ることが求められる一方で、周囲の理解やサポートも必要です。親が行動を改めるとともに、周囲が協力することで、より良い社会的な環境を作り出せるでしょう。

日常で配慮すべき3つのポイント

image by PIXTA / 99723060

日常生活で子どもを持つ親が配慮すべき点を考えると、まず公共の場でのマナーが挙げられます。例えば、電車内やレストランで子どもが騒がないよう見守ることは基本。次に、周囲の人々に対して感謝の気持ちを示すことが重要です。些細なサポートに対しても「ありがとう」と伝えるだけで、相手の印象は大きく変わりることも。そして予想外の問題が発生した場合には、冷静に対応する姿勢が必要です。事前に周囲へ説明する準備をし、誠実に振る舞うことで、トラブルを回避できる可能性が高まることも。こうした配慮を重ねることで、周囲との良好な関係が築かれるでしょう。

その1 公共の場でのマナー

公共の場では、子どもの行動に注意を払い周囲に迷惑をかけないよう配慮することが重要です。例えば飲食店や交通機関などでは、子どもの騒音や走り回る行動に気を配りましょう。親が積極的に子どもを見守り、適切に対応することで、周囲からの信頼を得ることができます。また、子ども自身に公共の場でのルールを少しずつ教えることも大切。周囲の人々が快適に過ごせる環境を作る努力は、親としての責任でもあります。この姿勢が、トラブルの未然防止に役立つのですよ。

その2 コミュニケーションの透明性

周囲との良好な関係を築くためには、日常のコミュニケーションを積極的に行うことが欠かせません。トラブルが発生した際には、迅速に状況を説明し謝罪の意を伝えることが大切です。また、事前に周囲へ協力を求める場合も、言葉選びやタイミングに注意を払うべき。誠実な態度で接することで周囲からの信頼を保てるだけでなく、長期的に良い関係を築けます。透明性のあるコミュニケーションは、親としての信頼を得るための大切な要素となるのですよ。

その3 感謝の気持ちを忘れない

周囲が子どもや親に対して配慮を示してくれる場合には、感謝の気持ちをしっかりと伝えることが大切です。例えば、バスや電車で席を譲られた際や、子どもの行動に理解を示してもらえた際には、一言「ありがとう」を添えることで、関係がより良好にな里とても良いのですよ。小さな感謝の言葉であっても、相手にとっては嬉しい気持ちを生むものです。このような態度が、親と周囲の関係を円滑にする鍵となります。感謝を忘れない姿勢を持つことが、良好な環境作りにつながることも。

子どもを持たない人々との関係を良好に保つコツ

image by PIXTA / 75752707

子どもを持たない人々との関係を良好に保つには双方の価値観を尊重することが大切です。親としての立場を押し付けるのではなく、相手の状況やライフスタイルにも配慮する姿勢を持ちましょう。例えば、子どもがいる場面で相手に負担をかけない工夫をすることが重要です。混雑した場所では子どもが周囲に迷惑をかけないよう注意し、必要があれば短い説明や謝意を伝えると良いでしょう。また、意見の違いが生じた場合には、冷静に話し合い、双方にとって納得できる解決策を見つける努力が求められます。このような配慮を心がけることで、互いに信頼できる関係を築くことができるのですよ。

その1 価値観の違いを認める

親としての視点と子どもを持たない人の視点が異なるのは当然です。それぞれの立場や価値観が違うことを理解し、柔軟に対応することが重要。例えば、親として子どもの安全や快適さを最優先に考えるのは自然なことですが、周囲の人々はその状況に必ずしも共感できるわけではありません。お互いの立場を尊重しながら、相手の意見を聞く姿勢を持つことが大切です。価値観の違いを認め合うことで、相互理解が深まり、関係がより良好になります。対立を避け、調和を保つ鍵となる考え方なのですよ。

その2 相手の負担を軽減する工夫

周囲の人に負担をかけないためには事前の配慮や工夫が必要です。例えば混雑する時間帯を避けて行動することで、相手のストレスを軽減できるのですよ。また、子どもが公共の場で静かに過ごせるよう、事前に好きなおもちゃやお菓子を準備しておくのも効果的です。このような工夫が、周囲の人々に対する配慮となり、トラブルを避ける助けになることも。親として周囲を気遣う行動は、円滑な関係を築く基盤となります。

その3 誤解を解くための対話

誤解が生じた場合には感情的にならず冷静に対話することが大切です。相手の立場や意見をしっかり聞きながら、自分の状況や思いを誠実に伝える努力が求められることも。また具体的な事例を挙げて説明することで、相手に納得してもらえる可能性が高まります。対話を通じて互いの理解を深めることが、関係を修復し、改善する手段となることも。適切な対話を重ねることで良好な関係を築けるでしょう。

「子持ち様」と呼ばれないための配慮と心構え

子どもを持つ親として、周囲との良好な関係を築くためには、日常の言動を見直し、公共の場での振る舞いに配慮することが求められます。「子持ち様」とされる言動は、親にとっても周囲にとっても負担を生む原因となることも。例えば、感謝の気持ちを伝えることや、周囲の目線を意識した行動を心がけることは、誤解を解消し、相互理解を深める大切な一歩です。また、育児の大変さを共有することで、親としての立場を理解してもらいやすくなるかもしれません。本記事でご紹介したポイントを日々の生活に取り入れ、周囲と円滑な関係を築くきっかけとしていただければ幸いです。些細な配慮や行動の改善が、親子にとっても周囲にとってもより良い環境を作る鍵となるでしょう。

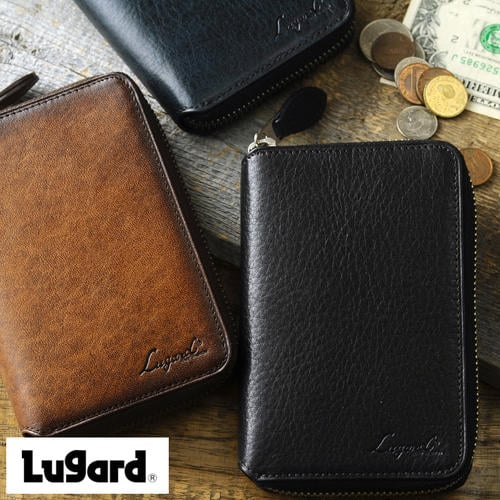

男性へのおすすめプレゼントなら、Anny(アニー)におまかせ!

バイヤー厳選のおしゃれなプレゼントの通販なら「Anny(アニー)」へ。ギフトBOXやメッセージカードなどギフトサービスも充実!

男性への贈り物におすすめなギフト