結婚式費用は誰が出す?負担割合の決め方5つのポイントと注意点

結婚式の費用を誰が負担するかは、多くのカップルや両家にとって重要なテーマです。伝統的な考え方や現代の事情によって、負担方法や割合が変わるため、事前にしっかり話し合いをすることが大切でしょう。

この記事では、結婚式の資金繰りに苦労したことがある筆者が、結婚式費用の負担方法や注意点について詳しく解説します。両家の関係を円満に保ちながら理想の結婚式を実現するために、参考にしてください。

この記事では、結婚式の資金繰りに苦労したことがある筆者が、結婚式費用の負担方法や注意点について詳しく解説します。両家の関係を円満に保ちながら理想の結婚式を実現するために、参考にしてください。

結婚式費用の基本的な負担方法を知ろう

image by PIXTA / 87340471

結婚式費用の負担方法には、大きく分けて3つのパターンがあります。どの方法を選ぶかは、新郎新婦や両家の事情によって異なりますが、それぞれにメリットと注意点があるのです。

昔ながらの「親が全額負担」スタイル

かつては、新郎新婦の両親が結婚式費用を全額負担するケースが一般的でした。このスタイルでは、親が主導権を握りやすくなるため、式の内容に影響を及ぼすことが多いです。

両親が支払うことで新郎新婦の負担が軽くなりますが、代わりに式の規模や内容が親の意向に沿ったものになる場合もあります。たとえば、招待客の数や式場の選択に親の意見が反映されることが多いです。

一方、親が全額負担する場合でも、新郎新婦は感謝の気持ちを表すのを忘れないでください。費用だけでなく、お礼の言葉や記念品などで誠意を示すと良いでしょう。

両親が支払うことで新郎新婦の負担が軽くなりますが、代わりに式の規模や内容が親の意向に沿ったものになる場合もあります。たとえば、招待客の数や式場の選択に親の意見が反映されることが多いです。

一方、親が全額負担する場合でも、新郎新婦は感謝の気持ちを表すのを忘れないでください。費用だけでなく、お礼の言葉や記念品などで誠意を示すと良いでしょう。

最近増えている「新郎新婦で全額負担」スタイル

最近では、新郎新婦が自分たちで結婚式費用を全額負担するケースが増えています。この方法は、新郎新婦が自由に式の内容を決められるため、オリジナリティのある結婚式を実現しやすいという点がメリットです。

ただし、全額を自分たちで負担するには十分な貯蓄や計画性が求められます。結婚式の準備期間を活用してコツコツ資金を貯めることが成功の秘訣です。また、費用を抑えるためにDIYを活用したり、小規模な式を選んだりする工夫も必要になります。

ただし、全額を自分たちで負担するには十分な貯蓄や計画性が求められます。結婚式の準備期間を活用してコツコツ資金を貯めることが成功の秘訣です。また、費用を抑えるためにDIYを活用したり、小規模な式を選んだりする工夫も必要になります。

「折半」で負担する場合のルール

新郎新婦と両家が費用を折半する方法も人気です。この方法では、お互いの負担が公平になるため、トラブルが起きにくいとされています。

費用を折半する際は、細かい項目ごとに分担を決めておくと良いでしょう。たとえば、衣装代は新郎新婦が負担し、招待客の交通費は両家で折半するなど、具体的な分担方法を事前に話し合っておくことが重要です。公平性を保つためにも、お互いに歩み寄りながら決めていきましょう。

費用を折半する際は、細かい項目ごとに分担を決めておくと良いでしょう。たとえば、衣装代は新郎新婦が負担し、招待客の交通費は両家で折半するなど、具体的な分担方法を事前に話し合っておくことが重要です。公平性を保つためにも、お互いに歩み寄りながら決めていきましょう。

費用負担をどう決める?話し合いの進め方5つのポイント

image by PIXTA / 86655052

結婚式費用の話し合いは、両家の意見を尊重しながら進めることが大切です。以下の5つのポイントを参考に、スムーズに決定しましょう。

1.まずは結婚式の総予算を把握する

結婚式費用の負担割合を決めるには、まず全体の予算を明確にする必要があります。

予算が不明確なままだと、話し合いがスムーズに進みません。式場やプランナーに相談し、具体的な見積もりをもらうと良いでしょう。費用の内訳が分かれば、誰がどれを負担するのかを具体的に話し合うことができます。現実的な金額をもとに検討することが重要です。

予算が不明確なままだと、話し合いがスムーズに進みません。式場やプランナーに相談し、具体的な見積もりをもらうと良いでしょう。費用の内訳が分かれば、誰がどれを負担するのかを具体的に話し合うことができます。現実的な金額をもとに検討することが重要です。

2.両家の意見や希望を丁寧に聞く

話し合いでは、両家の意見や希望をしっかりと聞くことが大切です。一方的に進めるのではなく、お互いの価値観を共有することが重要でしょう。

たとえば、親が「親族の招待客を増やしたい」と希望する場合、その費用をどう負担するかを具体的に話し合います。両家が納得できる結論を目指すことで、関係を円満に保つことができるでしょう。

たとえば、親が「親族の招待客を増やしたい」と希望する場合、その費用をどう負担するかを具体的に話し合います。両家が納得できる結論を目指すことで、関係を円満に保つことができるでしょう。

3.負担割合を決めるときの公平性を考える

費用負担の割合を決める際は、家族間で公平性が保たれるよう配慮しましょう。新郎新婦だけでなく、親の援助がある場合も、明確な基準を設けておくとトラブルを防げます。

たとえば、両家で家族規模や収入が異なる場合、全額をきっちり折半するのではなく、収入や資産の状況に応じて柔軟に負担割合を調整するのも一つの方法です。

さらに、各家族が納得しやすいように、最初に「結婚式全体の予算案」を提示することをおすすめします。この際に、式の内容や規模についても具体的に共有しておくと、スムーズに合意形成が進むでしょう。

たとえば、両家で家族規模や収入が異なる場合、全額をきっちり折半するのではなく、収入や資産の状況に応じて柔軟に負担割合を調整するのも一つの方法です。

さらに、各家族が納得しやすいように、最初に「結婚式全体の予算案」を提示することをおすすめします。この際に、式の内容や規模についても具体的に共有しておくと、スムーズに合意形成が進むでしょう。

4.親の援助を受ける場合の注意点

親が援助を申し出てくれる場合、それを受け入れるかどうかは慎重に検討すべきです。特に金額が大きい場合、その分式の内容や運営に親の意向が反映される可能性があります。

援助を受ける際には、感謝の気持ちを忘れないことが大切です。また、負担してもらった金額に応じて、両親の希望をどの程度取り入れるのかを事前に話し合いましょう。これにより、「援助してもらったのに感謝が足りない」という不満や、「自分たちの意向が反映されない」という摩擦を避けやすくなります。

援助を受ける際には、感謝の気持ちを忘れないことが大切です。また、負担してもらった金額に応じて、両親の希望をどの程度取り入れるのかを事前に話し合いましょう。これにより、「援助してもらったのに感謝が足りない」という不満や、「自分たちの意向が反映されない」という摩擦を避けやすくなります。

5.トラブルを防ぐための書面化のすすめ

負担割合や援助内容が決まったら、それを口頭で終わらせずに記録として残しておくことをおすすめします。

書面化は、特に後々トラブルが起こりそうな場合に非常に有効です。具体的な記録があれば、「言った、言わない」という争いを避けることができます。正式な契約書でなくても、手書きのメモやメールのやりとりでも十分です。こうした小さな工夫が、両家の信頼関係を保つ一助となります。

書面化は、特に後々トラブルが起こりそうな場合に非常に有効です。具体的な記録があれば、「言った、言わない」という争いを避けることができます。正式な契約書でなくても、手書きのメモやメールのやりとりでも十分です。こうした小さな工夫が、両家の信頼関係を保つ一助となります。

誰がどの項目を負担する?項目別の分担アイデア

image by PIXTA / 103092517

結婚式費用は、細かな項目に分けて分担することで、お互いの負担を明確にしやすくなります。以下は、代表的な項目ごとの負担アイデアです。

衣装代は新郎新婦が負担

衣装代は、新郎新婦が自分たちで負担するケースが一般的です。

衣装は新郎新婦それぞれの個性や好みが反映されやすい部分であるため、自分たちで選び、自分たちで支払うのがスムーズでしょう。ドレスやタキシードのレンタル費用を少しでも抑えるために、シーズンオフのプランを活用するなどの工夫も有効です。

衣装は新郎新婦それぞれの個性や好みが反映されやすい部分であるため、自分たちで選び、自分たちで支払うのがスムーズでしょう。ドレスやタキシードのレンタル費用を少しでも抑えるために、シーズンオフのプランを活用するなどの工夫も有効です。

招待客の交通費や宿泊費はどうやって分担する?

招待客の交通費や宿泊費の分担方法には、いくつかのパターンがあります。たとえば、新郎側のゲストの費用は新郎家が、新婦側のゲストの費用は新婦家が負担する方法が一般的です。一方、招待客の数や距離に関係なく、両家で費用を均等に折半するというパターンもあります。

いずれの場合でも、事前に分担方法を明確に決めておくことで、誤解やトラブルを防ぐことができるでしょう。また、ゲストへの案内時に、交通費や宿泊費をどれだけ負担できるかを伝えておくと、より丁寧です。

いずれの場合でも、事前に分担方法を明確に決めておくことで、誤解やトラブルを防ぐことができるでしょう。また、ゲストへの案内時に、交通費や宿泊費をどれだけ負担できるかを伝えておくと、より丁寧です。

親が援助する場合の「お車代」や「記念品」負担の実例

親が結婚式費用の一部を援助する場合、ゲストへの「お車代」や「記念品」などの費用を負担してもらうのも一つの方法です。

例えば、親戚に対して記念品を贈る場合、両親がそれを準備してくれることで、新郎新婦の負担を軽減できます。記念品選びでは、感謝の気持ちが伝わるものを選ぶのがポイントです。

親からの援助がある場合、どの部分を負担してもらうかを具体的に決めておくことで、費用全体のバランスが取りやすくなります。また、援助の内容を明確に両家に伝えることで、すれ違いを防ぐことができるでしょう。

例えば、親戚に対して記念品を贈る場合、両親がそれを準備してくれることで、新郎新婦の負担を軽減できます。記念品選びでは、感謝の気持ちが伝わるものを選ぶのがポイントです。

親からの援助がある場合、どの部分を負担してもらうかを具体的に決めておくことで、費用全体のバランスが取りやすくなります。また、援助の内容を明確に両家に伝えることで、すれ違いを防ぐことができるでしょう。

負担割合で揉めるケース

負担割合の決定が不明瞭だと、トラブルの原因になりがちです。特に、「一方だけが多く負担している」と感じると不満が出ることがあります。

こうした事態を避けるためには、最初の段階でお互いの役割を明確にしておくことが大切です。また、費用に関する感情を整理し、冷静に話し合う時間を確保しましょう。

こうした事態を避けるためには、最初の段階でお互いの役割を明確にしておくことが大切です。また、費用に関する感情を整理し、冷静に話し合う時間を確保しましょう。

援助に対する期待のすれ違い

親からの援助に関する期待が食い違うことも問題の一つです。

親が「これだけ援助するのだから」と希望を伝えることがありますが、それが新郎新婦の意向と合わない場合があります。具体的な金額や条件を事前に確認し、誤解を防ぐよう努めることが重要です。

親が「これだけ援助するのだから」と希望を伝えることがありますが、それが新郎新婦の意向と合わない場合があります。具体的な金額や条件を事前に確認し、誤解を防ぐよう努めることが重要です。

金銭トラブルを避けるための心構え

結婚式費用は大きな金額になるため、金銭的なトラブルが起きやすい部分です。

費用を全額立て替える場合や、分割で支払う場合など、どのようにお金を動かすのかを具体的に決めておきましょう。信頼関係の構築が、結婚式の成功の鍵となります。

費用を全額立て替える場合や、分割で支払う場合など、どのようにお金を動かすのかを具体的に決めておきましょう。信頼関係の構築が、結婚式の成功の鍵となります。

結婚式費用を円満に決めて、素敵な一日を実現しよう

結婚式費用の負担を決めるのは簡単なことではありませんが、この記事で紹介したポイントを参考に話し合いを進めれば、納得できる形が見つかるはずです。

両家の関係を大切にしながら、理想の結婚式を実現してください。

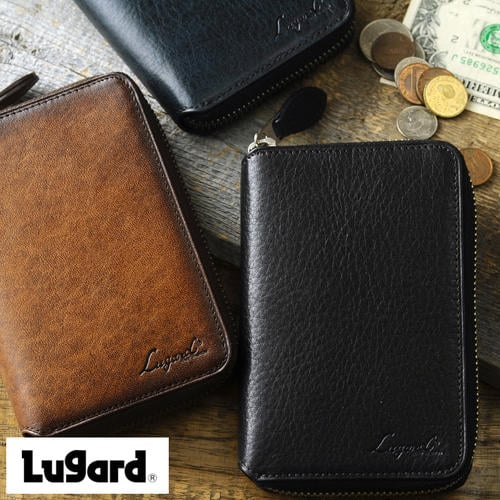

男性へのおすすめプレゼントなら、Anny(アニー)におまかせ!

バイヤー厳選のおしゃれなプレゼントの通販なら「Anny(アニー)」へ。ギフトBOXやメッセージカードなどギフトサービスも充実!

男性への贈り物におすすめなギフト